極めて不親切にして、極めて贅沢な。 矢野顕子主演「SUPER FOLK SONG ピアノが愛した女」

極めて不親切な映画である。

そこがどこで、何をしているのか一切の説明もない。

一人の女が、ピアノを弾いてはやめて、歌ってはやめる姿が延々と映し出される、ただそれだけの90分。

女以外の登場人物もいないわけではない。

しかし、おそらくその世界では一流であろう男たち、レコーディングエンジニア・マネージャー・撮影スタッフは彼女の顔色を伺いながら右往左往するばかり。

インタビューに登場する、普段は一国一城の主たるアーティストたちも、この圧倒的な女王の存在感の前では、ただ楽曲を供出するミツバチのようである。

しかしそれもやむを得ない。

何せ、女王がピアノと一体になって作り出しているものは、音楽という名の宇宙そのものなのだから。

男たちはただ、宇宙をつくっては壊し、つくってはまた壊す、女王の差配を固唾をのんで見守り、翻弄されるしかないのである。

そして映画の終盤、完璧な技術と情感で演奏される「中央線」(作詞作曲・宮沢和史)がクライマックスに差し掛かったところで、女王自らの手によってバッサリと裁断されてしまった時の喪失感に、観客である私たちもまた、女王の下僕でしかないことを思い知らされる。

しかし、繰り返しになるが女王がつくりあげようとしているのは、宇宙そのものなのである。

本来は誰も見ることのできない、宇宙が明滅する瞬間。

それをまるでその場にいるような臨場感で目撃することができるのだから、これは極めて贅沢な映画と言わざるを得ない。

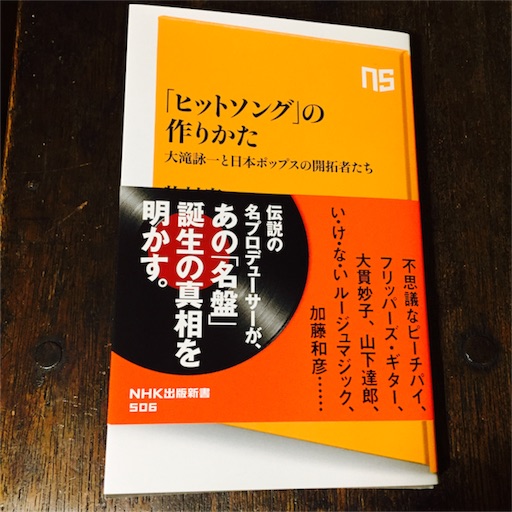

布団の中で考えた。 牧村憲一著『「ヒットソング」の作りかた』

あけましておめでとうございます。

昨年末はまさに仕事納めの日に熱を出して、風邪ひくタイミングまでサラリーマンかよ…と力なく自分に突っ込んでおりました。

でも本が読めないほどの体調ではなかったので、布団の中で牧村憲一著『「ヒットソング」の作りかた』を読了。

大瀧詠一に薫陶を受け、山下達郎と竹内まりやを世に送り出した人物が、後にフリッパーズギターおよびトラットリアの黒幕だったとは知りませんでしたが、そんな人の語る現場の話が面白くないわけがない。

私のような日本のポップミュージックラバーは全ページ必読的エピソードが満載なのだけれども、特に「い・け・な・い ルージュマジック」で坂本龍一と忌野清志郎のコラボレーションを実現させるまでの話は若かりし二人の表情が浮かんでくるようでグッときました。

さらに、牧村氏のトラットリア時代に名前の出てくる若き宣伝担当者が、今は日本のインディーシーンの一翼を担うfelictyレーベルのプロデューサーという事実に鑑みれば、はっぴいえんどから始まる40年に亘る地下水脈の生命力を感じずにはいられない。

それにしても、鈴木慶一、大貫妙子、矢野顕子に南佳孝といった錚々たるミュージシャンが新宿ロフトに出演していた1976年と、スカート、ミツメ、D.A.Nにネバヤンといった才能と音楽愛に溢れるミュージシャンがライブハウスにひしめいている2016年。

どこか似たような状況にある気がするのはワタシだけだろうか。

ただ、1976年のミュージシャンたちは、(牧村氏のような大人たちの尽力もあり)ラジオ、CM、ドラマといったマスメディアを活用することで、その才能に見合った成功を収めることができた。

しかし、マスメディアの影響力と音楽の価格が下がってしまった2016年において、若き才能たちはどうやって世間から発見されるのか、どうやって経済的に報われるのか、その道筋がなかなか見えない。

そういう意味において、多くのミュージシャンを表舞台に引っ張りあげてきたSMAPの解散は残念だったなと思うし(次のアルバムには澤部渡の名前がクレジットされると信じていたのに!)、ストリーミングメディアの発展を活かして、東京インディーシーンをアジアに広げる枠組みができないかしら、とか夢想してみたり(落日飛車とヒョゴの影響)。

でも、無責任な一人のリスナーとしては、今の音楽シーンはこの40年の中でも相当に面白い時期であることは、この本を読んで改めて確信。

2017年も素晴らしい音楽を届けてくれるミュージシャン、レコードレーベル、レコード屋さんに感謝と敬意を捧げつつ、私は私のできる範囲で貪欲に攻めていきたいと思うのであります。

自由と共鳴の音楽。 GUIRO「アバウ」について

GUIROの新曲を聴きました。

1日でも早く手に入れたかったけど、最初に流通するのはこれまでGUIROの音源を扱っていたお店だけ、ということで、高速ぶっ飛ばして名古屋オンリーディングへ。

さて、前回の記事で『「日本を代表するバンド、GURIO」というcero高城氏の言葉に偽りなし!』と断言した私。

でも、なんといっても9年ぶりに出る新曲ですから。

音楽としてのクオリティの高さには確信があるものの、ポップネスというか大衆性の部分で、遠くに行きすぎていたりしないか。

いや、もっとはっきり言ってしまえば、俺のような粗野で音楽的教養に欠けた人間の胸をも熱くしてくれる「分かりやすさ」があるのだろうか、ということを唯一心配していたのです。

そんな期待と不安を胸に、また大急ぎで家に帰り(時速300キロは出てたと思う)、アンプのスイッチをオン。

真空管があったまる数秒間すらもじれったいぜ。

まず、ジャーン!ジャーン!とファンキーかつソウルフルに始まるイントロにびっくり。

その前日に買った片想いのアルバムを間違えて再生してしまったのかと思ったが、三小節目に始まるコーラスを聴いて、おぉGUIROだ、と確認。

しかしそれもつかの間、息つく暇なく四方八方から飛んでくる、ドラムにギター、ピアノやストリングスの音色たち。

この、空から降る音のシャワーを浴びるような感覚。

今年の5月、ハポンで観たライブの時に味わったヤツそのものじゃないかと肌が粟立つ。

しかも、その時のライブや前作「Album」よりも、それぞれの楽器と声が、より高らかに、より自由に、自分の存在を主張するようなメロディを奏でている。

その色とりどりの支流が集まってできた大河のようなグルーヴに乗っかって、地球の裏側くらいまで運ばれてしまった4分半。

改めてGUIROの音楽に対峙することとはある種の「体験」なのだと感じました。

(完璧にシラフですよ、念のため言っておくと)

それにしても。

この力強いサウンドは、一体どこからくるものなのか。

もちろんそんなことは何度聴き返してたところで私には分からない。

ただ、後半の歌詞に現れる「混ざり合う」というフレーズに、そのヒントがあるのではないかという気がしている。

他者と混ざり合うことに対して臆病になり、ぶ厚い壁を作ろうとする、音楽、私たち、日本、世界。

それに対して、誰かや何かを受容し、共鳴することの素晴らしさを、最高のミュージシャンシップをもって伝えようという強い思いが、このGUIRO史上最高のファンクネスを生んだ原動力なんではなかろうか。

そんなことを考えている、つまらないニュースばかりの2016年最後の日。

どうぞ良いお年を。

cero 「Modern steps tour」@名古屋ダイヤモンドホール

ceroのライブに行ってきました。

思えば私が東京インディーおじさん街道を千鳥足で歩くことになったのも、去年の6月、ここダイヤモンドホールでceroのライブを観に行って、高城さんの「東京インディー物販戦争、ミツメには負けないぞ」というMCがきっかけ。

「そういやあの時のミツメってどんなバンドなんだ?」と後になってApple Musicで探し当てたのが全ての出発点だったわけです。

そこからの1年半を振り返ってみれば、ずいぶんと遠くにきたものである(酔っ払いの徒歩にしては)。

なのでceroのライブは私にとっていわば原点、と張り切ってダイヤモンドホールに。

いやだがしかし。

無かったよ、原点。

もうとっくに遠く離れた場所に飛んでいってしまっていたよ、ceroは。

と、呆然となるようなライブでした。

まず一曲目、のっけから「I found it back beard」で濁流のようにおしよせるような多幸感。

そして「Yellow magus」「Summer soul」の流麗かつタフな演奏。イントロのフルートの力強さにいきなり感極まる。

なんだろうな。

レコードと同じアレンジなはずなのに、なんかもう違う曲に聴こえるぞ。

スケール感がヤバいんだ。

そこからさらに前作"Obscure ride"からのセットリストが続く。

特に「Elephant ghost」での鉄壁のミュージシャンが入れ替わり立ち替わり、くっついたり離れたりしながら作り出す、影の色が濃厚なグルーヴは圧倒的。アーバンなのに未開の地に伝わる呪術のような妖しさ。

そして「Orphens」での光永渉のハネながらも歌に寄り添うようなドラム。

ふと小沢健二の名盤「犬は吠えるがキャラバンは進む」における故・青木達之を思い出した、ということは、超個人的な備忘として書いておきたい。

なお、ベース・厚海義朗を紹介する時の

「名古屋、いや日本で最高のバンド・Guiroでも活躍中」という高城さんの言葉は120%真実なので、まだ未聴の方は絶対に聴いてみて頂きたい。

そんな既発曲のアップデートだけで、私の脳内メモリはもういっぱいいっぱいだったのだけれども、この夜の白眉は、ここからさらに高みに登らんとするceroの求道的な演奏。

ナックルボールのように揺れるビートに、メロウでヒンヤリとしたデュルッティコラムのようなギターが印象的な新曲「ロープウェイ」。

YMOを彷彿とさせる無国籍なシーケンスから始まり、定石から外れ続けるメロディが続く「予期せぬ」。

市井に暮らす一人ひとり刹那を切り取って、ブレイクビーツに並び替えてしまったような「街のしらせ」。

ありていに言ってしまえば、こんな音楽聴いたことないし、こんなバンド見たことないぞ、ということに尽きる。

よってあの日、その魅力の全てを受け止めたとはとても言えないんだけど、「My lost city」から「Obscure ride」への飛躍と同じくらいの進化が、いま目の前で繰り広げられている、ということはビビっと伝わってきた。

ポップミュージックが更新される瞬間っていうのはこういうものなのか、と。

というわけで、今日も会場で手に入れたシングル「街のしらせ」を繰り返し聴きながら、霧のようにあいまいな余韻の中にいるのです。

倉内太と彼のクラスメイト 「くりかえしてそうなる」について

倉内太。

オンリーディングで観た植本一子の展示で、図らずもその顔だけはかなり前から知っていた青年。

「誰かと誰かが付き合って、でも誰かのことも好きになっちゃって…」といったアーティストの個人的事情は、スピーカーのこちら側にいる俺には一切関係のない話。

しかし、あの写真に写っていた彼が優れたシンガーソングライターであること知ってから、こうして実際に音を聴くまでにかなりの時間がかかったのは、植本一子の「かなわない」のインパクトが音楽を聴く耳を曇らせることを避けていたからなんだろう。

でもまぁしゃあない。

あの文章の衝撃は多分ずっと消えることはないし、ゴシップもまた芸術の一部…なのかもしれない。

そんな俺の先入観ごと引き受けてくれ倉内太よ、と遂に手に取った彼のデビューアルバム「くりかえしてそうなる」をエイっと再生。

しかしなんということでしょう。

一曲目の「あの娘ほんとにリズムギター」からもう彼の世界にググッと引き込まれてしまった。

かき鳴らされるブルージーなギターとハラハラするほど奔放なボーカル。

ほとんど弾き語りみたいな粗挽き感あふれるスタイルなのに、ロックンロール60年の正統な後継者としての気品すら感じさせるメロディ&ハーモニー。

なんと言いましょうか、ここには音楽に必要なすべてが鳴っている。鳴ってなくても鳴っている。そんな気がしたのです。

本物の音楽には本物の魂が宿っているとは限らないだろうし、そもそも宿っている必要もないとすら思っている。

でも、記念すべきファーストアルバムの一曲目でダニエル・ジョンストンを引き合いに出すこの青年には、ポップミュージックの神様とサシで渡り合う覚悟があるのだろう、まさに自分の魂をかけて。

その直感が間違いないことを確認するのには、ビートルズと中村一義とあなたの白い肌、ポップミュージックと生と死を軽々と飛び越えていくようなラストチューン「こわいおもい」までを一回聴くだけで充分。

というわけで、冒頭に書いた下世話な心配はどこへやら。

倉内太という天賦の才、ただそれだけを感じていためくるめく13曲43分。

と言いつつ。

このように彼がどうしようもなく魅力的なアーティストであることを知ることにより、「かなわない」に描かれたいくつかの場面に対する印象がより深みをもって上書きされたこともまた事実。

これをスキャンダルの覗き見ととるか、優れた表現同士のフィードバックと見るか。

芸術とは、げに業の深いものなり。

まだ魔法が解けない。サニーデイ・サービスのライブに行った話。

サニーデイ・サービスのライブからもう2週間近く経つのに、未だ興奮冷めやらない。

ふとした瞬間にライブの場面がフラッシュバックしてついニンマリしたりヨダレたらしたり、あやしい中年の私なんです。

というわけで、あの秋の夜の一部始終を振り返り。

会場の名古屋クアトロは日曜なのにほぼ満員。

客電が落ち、白いグレッチを持った曽我部恵一率いるサニーデイ・サービスが登場。

ギターのフィードバックノイズと短いドラムソロが鳴った後、新作"Dance to you"の幕開けを告げる「I'm a boy」の流麗なコーラスがキマる。

全身にブワッと鳥肌が立った。

この数小節で、今日のライブはバッチリだって分かった。

そしてその感覚は、会場にいる全ての人が共有したのだろう。

のっけから名古屋とは思えない興奮状態で飛び跳ね、「冒険」「パンチドランク・ラブソング」へ流れ込む。

「ねえ、あれはなんて名前の花だっけ?」とみんなでコーラスできる喜び、サビ前のスネアの連打で首を振り回す興奮。

誰かが腕を突き上げ、誰かのビールが買ったばかりの俺の革ジャンにかかった。それがどうした。

ステージにいる曽我部恵一も、ソロやソカバンの時のように自然体で饒舌。今までの求道的な佇まいとはまったく違うモード。

再結成から5年、サニーデイサービスというバンドが、曽我部恵一という巨大な才能のありのままを受け止めることができるタフさ、器の大きさを手に入れたってことなのかな、と思った。

その進化の理由は、高野勲と新井仁をサポートに迎えた盤石の布陣ということもあるだろうけど、やっぱり「Dance to you」というアルバムの、ネクストレベルの完成度によるところが一番大きいなんじゃなかろうか。

この日のサニーデイの演奏は、その新曲たちに掴みかかり、揺さぶって、叩きつけるような尋常ならざる熱さだった。

例えば、「青空ロンリー」では、RCサクセションの「ヒッピーに捧ぐ」を引用しながら、アルバムよりもっと深く荒涼とした悲しみが広がっているようだったし、アルバムでは文学的な香りも高かった「血を流そう」も、もはや比喩ではない本物の血が吹き出すような凄みがあった。

そしてこの日の(かつ私の音楽人生の)まさにクライマックスであった「セツナ」では、喉もつぶれんと咆哮するボーカルと、今この瞬間に全てを賭けたような演奏で、文字通り何度も何度も、正面からぶつかっていた。

にも関わらず、ビクともしないのですよ、曲が。

それぞれの曲が持つ何かが損なわれるということがまったくない。

ポップスとしてのケタ違いの強度。

メランコリックなハートのまま、暴力的に心拍数が上昇していく。

いやこんなのありえないでしょ、というフレーズだけが、興奮で遠くなりそうな意識の中を駆け巡っていた。

そうやって新曲という豪速球を投げ込む一方、随所で披露される珠玉のサニーデイクラシックス。

とりわけ、"セツナ"の熱狂から一転、不意をついて始まった、"白い恋人"のズルさよ…。

もうついに完全に決壊しましたよ、涙腺が。ここまで我慢してたんだけど。

どうしてこの人は、このバンドは、20年前と同じ優しさで、同じ瑞々しさで、若者のすべてを表現することができるのだろう。

もうなんか怖いわ。

震えながら泣きました。

そんなわけで、未だ魔女にかけられたピンクの呪文が解けず、今も挙動不審なわたしをどうか許して頂きたい。

※クアトロ出たら隣の映画館にこんなポスター貼ってあって、ちょっとあがった。

バンドとしてのクライマックス -スカート「静かな夜がいい」について-

相変わらず灰色の濁流に飲み込まれてしまいそうな日々。

それでも毎日なんだかんだと音楽のことを考えてるんだから、俺は自分の想像以上に音楽が好きなのかもしれない。

つーか、こういう時こそ身に染みるグッドミュージックのありがたさよ…。

そしてきっとそんな俺を遠くの空から見守ってくれていたんだろうね、スカート澤部さんは。

勤労に感謝する11/23にニューシングル「静かな夜がいい」が届きましたよ。

この日ばかりは残業もそこそこに、電車の中を走って帰り、アンプのスイッチをオン。

すでにライブではもう披露されているこの曲、疾走するギターリフ、メジャーコードの突き抜け感、ついヒップがムーブしてしまうセクシーなリズム。

最初に聴いた時から、サンボマスターの名曲"Very special"よろしく、ついにスカートが山下達郎に決着(なんの?)をつける日がきたぞ!と勝手に超盛り上がっていました。

でも、スタジオ録音された音源で聴くと、その直感は半分アタリで半分ハズレ、だった。

もちろん楽曲そのものは、このままシーブリーズとかカルピスウォーターとか麒麟淡麗のCMソングにしちゃってくれよ、というスカート史上最大のナイスポップぶり。

カーステで100回くらいリピートさせながら海に行きたくなる気持ち良さ(冬だけど)。

そういう意味においては、いよいよ間違いなく達郎クオリティ。

でも、やっぱりなにかが違うのです。

巷で流れるポップソングとは。

なんつーか、ものすごくこの5人(+トリプルファイヤー鳥居氏)で演奏しているぞ!という生々しい熱とゴツゴツとした手触りがあるんですよね。

例えば達郎でもTKでも、お茶の間に入り込んでくる音楽って、「歌とそれ以外」の情報がもっとキッチリ整理されているように思うのです。(それがハイフィディリティということなのかもしれないけど)。

でも、この曲では、演奏してるメンバーの姿がはっきり見える。

歌と演奏が、分かち難く等価なものとして耳に飛び込んでくる。

しかも、カップリング曲も含めて、その5人による演奏が頂点に達してるな、ということが素人の私にもビシビシ伝わってくるのですよ。バンドが輝く時とはこういうことか、と。

こんなふうに、自分と同じ目線、同じ空間で、魔法のようなポップミュージックを鳴らすバンド、やっぱり他には無いと思いましたね。

もしかしたらそれは、ある角度から見れば、商品としての洗練が足りない、ということなのかもしれないけど、そんなヤツらはもうグッナイ。

「俺たちはしないよ」ということでいいんじゃない?